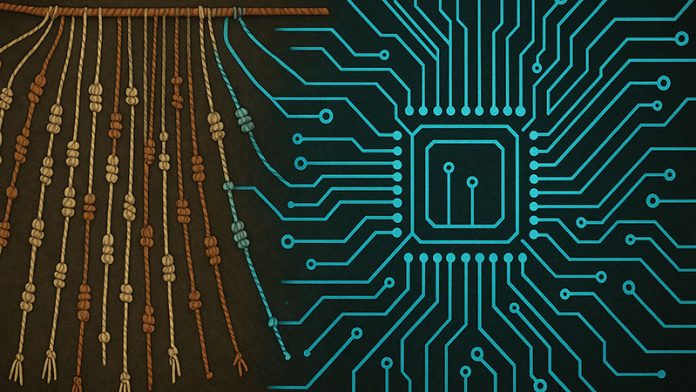

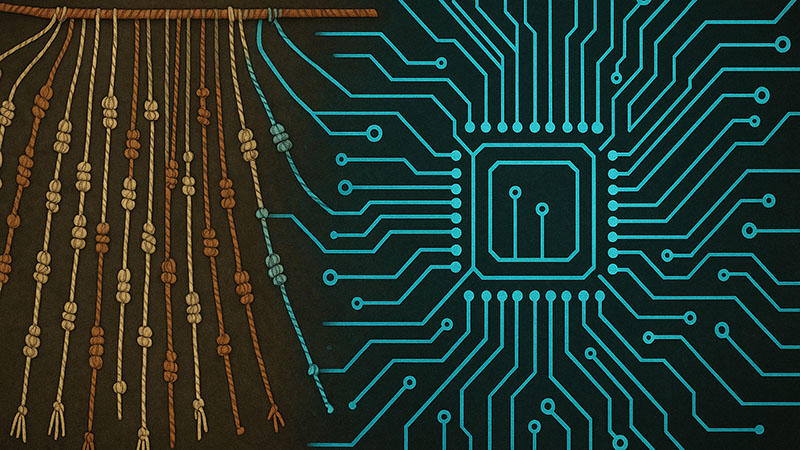

Antes de que existieran los QR, los códigos binarios y hasta el blockchain, en Junín ya se almacenaba información en fibras de algodón y lana: los quipus. ¿Qué pasaría si dijéramos que los programadores del siglo XXI son herederos de los quipucamayoc? La pregunta suena provocadora, pero cada 13 de septiembre, cuando se celebra el Aniversario de Creación del Departamento de Junín, deberíamos recordar que este territorio central del Perú fue pionero en sistemas de información mucho antes de que Neo despertara en Matrix.

Los quipucamayoc: los primeros «hackers» de la historia

Los quipus no eran simples nudos decorativos. Funcionaban como un algoritmo complejo donde cada elemento tenía significado específico, por ejemplo, la posición determinaba la categoría de datos, el color codificaba el tipo de información y la forma del nudo representaba valores numéricos. Un sistema binario primitivo pero efectivo con un nudo o ausencia de nudo, similar al 0 y 1 de la programación actual.

Cada cuerda principal equivalía a una «línea de código madre» mientras los ramales secundarios funcionaban como subrutinas que procesaban información específica. Los quipucamayoc, especialistas en leer estos códigos textiles, eran los “data scientists” de su época. En Junín, corazón administrativo del Tahuantinsuyo, estos expertos manejaban desde censos poblacionales hasta inventarios de recursos, debuggeando errores de información con la precisión de un ingeniero de software moderno.

La diferencia con nuestros sistemas actuales radica en la materialidad, mientras nosotros almacenamos datos en la nube ellos los tejían en fibras que podían durar siglos. Un backup físico que resistía mejor el paso del tiempo que nuestros discos duros.

Realidad aumentada prehispánica en el territorio de Junín

Los pueblos originarios del departamento de Junín crearon formas de realidad aumentada sin pantallas ni cascos virtuales. Sus textiles contenían mapas narrativos que solo podían leerse con conocimiento cultural específico. Los patrones geométricos de los tejidos huancaínos funcionaban como códigos QR ancestrales, solo necesitabas el «software» cultural correcto para decodificar las historias, genealogías y conocimientos que guardaban.

Esta codificación cultural se extendía a la música y las danzas. El tinya y el charango operaban como interfaces de datos sonoros, transmitiendo información a través de ritmos y melodías que contenían mensajes codificados sobre clima, agricultura y eventos sociales.

El Huaylarsh, danza emblemática del valle del Mantaro en Junín, funciona como un algoritmo social complejo. Cada movimiento, vestimenta y coreografía codifica información sobre identidad, estatus y pertenencia comunitaria. Los bailarines procesan y transmiten datos culturales de manera similar a cómo los influencers actuales codifican mensajes en memes, gifs y contenido viral.

Blockchain ancestral: la lógica distribuida de los quipus

Los quipus anticiparon conceptos fundamentales del blockchain moderno. La información se distribuía en múltiples cuerdas y nudos, creando un sistema descentralizado donde cada elemento verificaba y validaba a los otros. La pérdida de una cuerda no comprometía todo el sistema, principio básico de las redes distribuidas actuales.

Imaginar algoritmos inspirados en quipus para encriptar datos culturales no es ciencia ficción. Startups tecnológicas ya experimentan con sistemas de almacenamiento basados en ADN y materiales orgánicos.

El futuro ya estaba en Junín

Cuando celebramos el Aniversario de Creación del Departamento de Junín, fundado el 13 de septiembre de 1825 por el libertador Simón Bolívar, no debería limitarse a recordar un acto administrativo. Es una oportunidad para leer el territorio como un código vivo que se actualiza constantemente. De la batalla de Junín a la construcción de la Carretera Central, de la expansión del café en la selva a la digitalización de sus jóvenes creadores de contenido, este departamento siempre ha estado probando, innovando, reescribiendo.

Estas analogías nos invitan a reflexionar sobre la evolución cultural de los territorios. La historia de Junín demuestra que la innovación no siempre viene de Silicon Valley, a veces nace en los Andes centrales.

Es evidente que la tecnología avanza a la velocidad de un clic y transforma la manera en que estudiamos, trabajamos y nos conectamos con el mundo. Junín no es ajeno a estos cambios, por ello jóvenes creativos, emprendedores y soñadores están reescribiendo la historia desde aquí con ideas que rompen moldes. La Universidad Continental los invita a potenciar ese talento con carreras que combinan innovación, visión global y compromiso con la región. Conoce hoy mismo nuestra propuesta educativa.

"*" señala los campos obligatorios